William Thomson (1824–1907) est le fils d’un professeur de mathématiques à l’université de Glasgow, James Thomson. William fait des études avec son frère James à partir de 1834 à l’université de Glasgow. Il devient familier des travaux français de mécanique analytique (Lagrange, Laplace, Fourier), et continue ses études en 1841 à l’université de Cambridge, d’où il sort second wrangler en 1845. Pendant un séjour à Paris dans le laboratoire de Victor Regnault, il fait la connaissance de Liouville, Cauchy, Sturm, Biot, et Dumas. Il obtient la chaire de philosophie naturelle à l’université de Glasgow en 1846, où il crée le premier laboratoire d’enseignement de physique en Grande-Bretagne. De 1890 à 1895 il est président de la Royal Society de Londres.

Thomson contribue à la mécanique céleste, l’électricité et le magnétisme, et la thermodynamique. Lorsque Faraday découvre la rotation du plan de polarisation de la lumière dans les corps transparents par l’action magnétique en 1845, Thomson répond en 1856 avec un modèle d’un éther solide élastique, dans lequel un courant galvanique donne lieu à une hélice dont l’axe coïncide avec celui du courant. Ce modèle, qui devait expliquer l’ensemble des effets électromagnétiques, sert d’inspiration à J. C. Maxwell dans ses recherches d’une nouvelle théorie de l’électromagnétisme. Malgré cette influence, Thomson n’est pas convaincu par la théorie de Maxwell, et suite aux recherches de Helmholtz sur les tourbillons, il conçoit d’un programme de réduction des phénomènes physiques à l’interaction des atomes-tourbillons dans un fluide universel incompressible.11 1 Sur la théorie des tourbillons, voir Poincaré (1893, 1899, 348).

Avec son ami P. G. Tait, Thomson écrit un des traités de physique les plus influents du XIXe siècle, le Treatise on Natural Philosophy (W. Thomson & P. G. Tait 1867). Il élabore également des d’appareillages nouveaux, dont un galvanomètre suffisamment sensible pour détecter les courants électriques transmis par des câbles de grande longueur. Suite au succès de la pose du câble transatlantique de liaison télégraphique en 1866, Thomson est anobli; il devient Lord Kelvin, Baron of Largs.

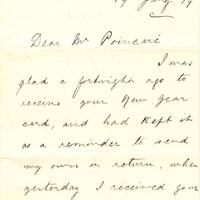

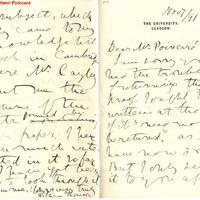

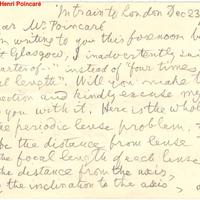

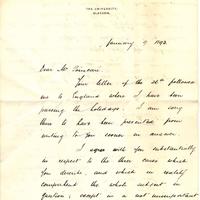

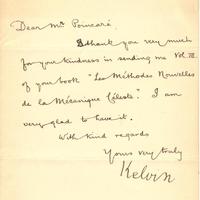

Pendant le dernier trimestre de 1891, Thomson publie trois articles sur les conditions de stabilité des mouvements périodiques (W. Thomson 1891c, 1891a, 1891b), et prend connaissance du mémoire de Poincaré sur le problème des trois corps (Poincaré 1890). L’année suivante, il revient (§ Thomson à Poincaré - 1892-12-23) sur sa critique (W. Thomson 1867, 381) des travaux de Lagrange et de Laplace à propos de l’analyse des petites oscillations autour d’une position d’équilibre, critique qu’il adresse également au travail de Poincaré. C’est l’occasion pour ce dernier de préciser son approche des conditions de stabilité des solutions périodiques au moyen de l’analyse de la nature des exposants caractéristiques (Poincaré 1892, chap. 4).

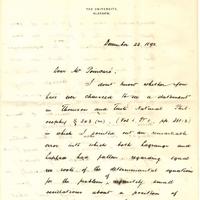

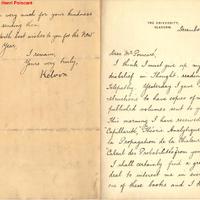

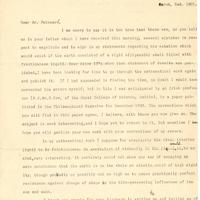

L’intérêt de Thomson et Poincaré pour les questions de géophysique est manifeste dans un échange de 1901 (Thomson à Poincaré - 1901-03-02) à propos de l’évaluation de la précession et de la nutation de l’axe de la terre. Thomson aborde cette question à travers un modèle du globe terrestre en tant que sphère fluide entourée d’une croûte solide.

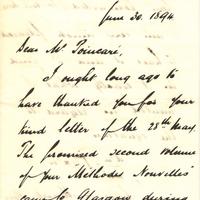

S’appuyant sur la thermodynamique, Thomson et Helmholtz ont prédit la mort thermique de l’univers, et tenté, dès les années 1860, d’évaluer l’âge du Soleil. Poincaré rappelle leurs idées à ces sujets dans ses Leçons sur les hypothèses cosmogoniques, en observant que la découverte du radium en 1898 rendait caduque leurs estimations de l’âge du Soleil (Poincaré 1911, 220). Il reprend également la suggestion de Thomson selon laquelle la théorie cinétique des gaz permet d’estimer les dimensions de l’univers, à partir d’une connaissance de la vitesse propre des étoiles situées près du centre, et de la densité de masse moyenne (ibid., 258).22 2 Sur la vie de W. Thomson voir la notice de Poincaré (1908), S. P. Thompson (1910), le DSB, et Smith & Wise (1989).

Références

- Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique. Acta mathematica 13, pp. 1–270. External Links: Link

- Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste, Volume 1. Gauthier-Villars, Paris. External Links: Link.

- Théorie des tourbillons. Georges Carré, Paris. External Links: Link.

- Cinématique et mécanismes, potentiel et mécanique des fluides. Carré & Naud, Paris.

- Lord Kelvin. Lumière électrique 1 (5), pp. 139–147. External Links: Link.

- Leçons sur les hypothèses cosmogoniques. Hermann, Paris. External Links: Link.

- Energy and Empire: A Biographical Study of Lord Kelvin. Cambridge University Press, Cambridge.

- The Life of William Thomson, Baron Kelvin of Largs. Macmillan, London. External Links: Link.

- Treatise on Natural Philosophy. Clarendon, Oxford. External Links: Link.

- On instability of periodic motion, being a continuation of article on periodic motion of a finite conservative system. Philosophical Magazine 32, pp. 555–560. External Links: Link.

- On instability of periodic motion. Proceedings of the Royal Society of London 50, pp. 194–200. External Links: Link.

- On periodic motion of a finite conservative system. Philosophical Magazine 32, pp. 375–383. External Links: Link.